Per festeggiare i 25 anni di Io ballo da sola, che usciva nelle sale italiane il 29 marzo del 1996, pubblichiamo il film del backstage girato e diretto da Leonardo Celi, una videointervista di Silvano Agosti a Bertolucci a proposito del film, un fax di Björk su una canzone fantasma, un’intervista di Anne Wiazemsky sempre a proposito del film, e alcune foto del set scattate da Filippo Casaccia, che ringraziamo.

LA SCHEDA

DEL FILM

BALLANDO CON BERTOLUCCI

Film del backstage di Io ballo da sola girato e diretto in Toscana da Leonardo Celi, 1995.

AGOSTI INTERVISTA BERTOLUCCI

Bertolucci parla di Io ballo da sola in una videointervista realizzata da Silvano Agosti.

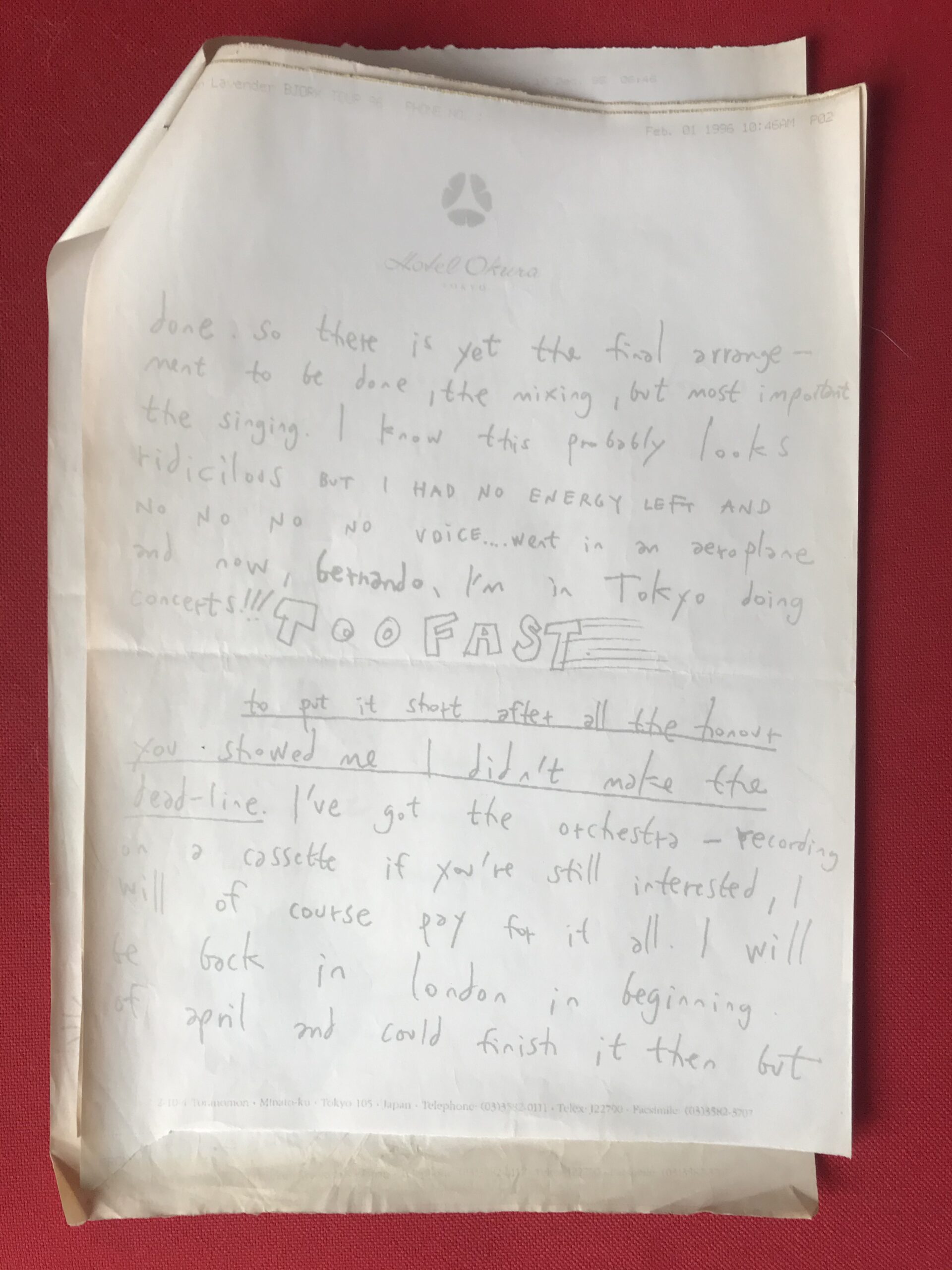

Un fax di Björk

Nella impeccabile colonna sonora di Io ballo da sola, avrebbe dovuto esserci anche Bachelorette di Björk, che non riuscì a registrarla in tempo e che nel fax si scusa, mancando la compagnia di Nina Simone, Liz Phair, Portishead, Mazzy Stars, Billie Holiday, Cocteau Twins, Hoover, Axiom Funk, John Lee Hooker, Stevie Wonder, Lori Carson e Sam Philips.

LA DIFFICOLTÀ STA NEL DIMENTICARE

di Anne Wiazemsky

Il tuo ultimo film italiano è del 1981, ed era La tragedia di un uomo ridicolo. Poi ci sono stati L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto e Piccolo Buddha. E adesso, nel 1996, eccoti di nuovo con un film italiano che non ci aspettavamo: Io ballo da sola.

All’inizio nessuno pensava che sarei tornato in Italia. Neanche io me l’aspettavo. È un ritorno un po’ «cauto», prudente. Non è un film su quello che ci si poteva aspettare da me: la rinascita della destra italiana, Berlusconi, il presente della realtà italiana… ma un film nel quale ricomincio a camminare in Italia. Ed ecco che subito mi viene in mente Questa è la mia vita e la scena dove il filosofo Brice Parain raccontava che Porthos in Vent’anni dopo di Dumas va a mettere la dinamite per fare saltare in aria una torre. Quando accende la miccia si alza in piedi e comincia a riflettere: camminare, significa mettere una gamba davanti all’altra. Riflette sul serio sul senso del camminare, e va così piano che si dimentica dell’esplosione e salta in aria insieme alla torre.

Non è il caso di questo film…

No, ma ricomincio a imparare di nuovo a camminare in Italia e mi rendo conto che, in questo momento, in Italia ho dei problemi di deambulazione… Forse è perché mi dico che sto camminando su un suolo che negli anni Ottanta trovavo ostile e che sto per esplorarlo nuovamente. E quindi cosa faccio? Mi sono ritagliato una collinetta in Toscana dove si svolge tutto il film e dove ovviamente il paesaggio è tutta la bellezza della Toscana, ma una bellezza vissuta più come scenografia che come elemento dialettico. È una sorta di isola felice o infelice, ma comunque un’isola al di fuori di quanto accade in Italia. Nel film sono pochi i momenti nei quali il presente italiano entra in quest’isola protetta. Una volta quando in cielo appaiono due aerei di guerra che vanno in Bosnia, e poi c’è un’antenna della tv che rovina il paesaggio sulla collina di fronte. E poi ci sono due prostitute nigeriane e una russa, come se ne vedono molte in Toscana, bellissime. E di colpo è un piccolo brivido. C’è qualche contadino nelle vigne, ma sono sordomuti, un po’ come in una visione del Seicento, è come se facessero parte della scenografia. E cosa c’è? Un mondo che vuole essere cosmopolita, culturale, estetico, soprattutto estetico. Un mondo che è assolutamente contemporaneo, ma che cerca di farsi da parte. Un personaggio a un certo punto dice: «Siete stati capaci di creare un pianeta a vostra misura. Presto ci vorrà il passaporto per venire qui».

Quello che volevo dire è solo che dopo dieci anni di viaggi, ho trovato forse più italiano L’ultimo imperatore – girato in Cina, ma come un melodramma verdiano – di Io ballo da sola…

Com’è nata l’idea di Io ballo da sola?

All’improvviso. Dopo Piccolo Buddha mi sono detto: non ne posso più di avere bisogno di un’orchestra con centocinquantamila persone che suonano per dimenticare il malessere che ho provato in Italia negli anni Ottanta. Avevo dovuto creare davanti a me delle scenografie interamente orientali, e nascondermi lì dentro. Non ne potevo più. Dopo questa trilogia orientale, e soprattutto dopo Piccolo Buddha, mi sono sentito come la reincarnazione di me stesso.

Te le dico scherzando, ma te lo dico.

Questa reincarnazione ha le sembianze di una ragazza?

Sì, di una ragazza, ma anche di altri personaggi, come sempre. Tendo a identificarmi con tutti i personaggi. È per questo che non riesco mai a fare personaggi che siano del tutto negativi, perché anche in quelli più orribili c’è qualcosa di mio a cui voglio concedere – uso volutamente una parola cattolica – la Redenzione.

Dico reincarnazione perché tornando in Italia avevo l’impressione di venire da un’altra vita. È buffo, ma il primo giorno ho anche faticato, quando abbiamo iniziato a girare in italiano (il quindici percento dei dialoghi sono in italiano). Sì, ho fatto fatica. Mi dicevo che l’italiano non era più la lingua che si poteva parlare in un film, o forse anche a teatro. È una lingua letteraria che va bene per essere letta.

Per te la lingua del cinema è l’inglese?

Sì. Non per prosaiche ragioni economiche di diffusione del film, ma perché ho sempre provato un grande imbarazzo nell’usare l’italiano nei miei film. Se ripenso alla Commare secca no, perché lì c’erano dialetti romaneschi di «discendenza» pasoliniana. Ma Prima della rivoluzione, quando lo rivedo arrossisco per l’imbarazzo, perché la lingua italiana in tutti i film italiani – anche nei film più belli, come quelli di Antonioni – è una lingua imbarazzante. Una lingua talmente letteraria che non restituisce l’asciuttezza, l’immediatezza che dà l’inglese. Anche il francese è letterario, ma c’è stato il filtro del teatro – Molière, Corneille, Racine, eccetera – che permette di godere dell’aspetto letterario della lingua. Per cui è una lingua letteraria felice in cui ci si è potuti liberare di tutto e diventare asciutti come nei film americani. Di fatto i francesi sono i soli a essere riusciti a reinventare l’asciuttezza della lingua inglese e soprattutto americana.

Forse anche e soprattutto con la Nouvelle Vague, no?

Tutto grazie alla Nouvelle Vague, che aveva gli occhi sulla Francia ma il cuore in America.

E quindi ti ritrovi in imbarazzo ad ascoltare l’italiano.

Sì. Il primo giorno è stata dura. Mi chiedevo: «Come si fa a recitare in italiano?». E poi mi sono detto che era per questo sentimento inevitabile di reincarnazione: mi sentivo paracadutato su questa collina toscana dove ero come uno straniero. Ma la reincarnazione ha l’effetto del già visto, del già sentito. Recuperando gli echi di questa lingua che avevo ancora dentro, sono riuscito a superare questa specie di angoscia, e infine a poterla manipolare. E sono contento, perché adesso in tutte le parti del film in cui ci sono dei personaggi giovani – dei giovani che sono talmente al di fuori del mondo culturale che mi apparteneva, degli «alieni» rispetto alla mia stessa vita culturale precedente – è un po’ come ascoltare una tribù, magari in Africa. E ho iniziato ad apprezzarlo: era una lingua che rinasceva.

Sì, perché nel film l’italiano sono i giovani a parlarlo. Insieme a Stefania Sandrelli che è una presenza costante.

Stefania è con i giovani. Per me lei è stata un po’ il cordone ombelicale con il mio cinema italiano di prima. Mi ha riportato quel qualcosa che ha sempre avuto, e che continua ad avere, una grazia veramente speciale. È una di quelle persone che metti davanti la macchina da presa e qualsiasi cosa faccia ha sempre una certa grazia. È stato molto importante, in questo mio ritorno, appoggiarmi un po’ alla sua presenza. Nel film non ha un ruolo importante, ma nel piccolo itinerario della sua storia d’amore, ha una leggerezza un po’ – come dire? – un po’ «mozartiana».

Questa leggerezza è in tutto il film.

Dopo la «pesantezza» cercata nei miei film sugli imperatori e i filosofi orientali, volevo sapere se ero in grado di ritrovare la leggerezza. Avevo il ricordo di qualcosa che m’è successo quindici anni fa, in una casa un po’ come quella del film, dove c’erano degli inglesi, degli italiani, alcune donne americane e una ragazza cinese di vent’anni, che si sentiva un po’ a disagio perché era vergine. Aveva programmato la perdita della sua verginità. La situazione era molto diversa da quella del mio film perché era lei che aveva programmato tutto. Allora mi sono detto: «Devo cambiare, ritrovare la freschezza. Voglio trovare qualcosa di diverso, voglio vedere se per me c’è ancora qualche possibilità di freschezza». Era una scommessa. E non ero sicuro di vincerla, non era affatto scontato. Volevo anche parlare dei giovani, e la cosa mi spaventava moltissimo. Mi dicevo: questi giovani negli ultimi due anni hanno dato vita al post-fascismo italiano. Ma chi erano questi giovani? Avevo molta paura ad avvicinarli.

Non mi sembra di avere visto un film sui giovani o su una ragazza che ha deciso di perdere la verginità. È più come una passeggiata… un’iniziazione…

Ma è sempre la mia unica maniera di fare cinema, che sia una mega-produzione cinese o un film più intimista. Sono alla costante ricerca del matrimonio tra il cinema di verità e il cinema di finzione. Seguire il più rapidamente possibile i personaggi – e in questo film è ancora più evidente, con il voyeur all’inizio – lasciando che arrivi l’imprevisto, un colpo di vento che fa volare la gonna di Lucy. Volevo anche riproporre delle cose presenti in alcuni miei film, come Strategia del ragno e anche La Commare secca, ovvero fermarmi un istante e guardare, come se facessi parte della storia, un cespuglio che si mette a tremare… Il cespuglio può diventare importante. O una porta che sbatte. Come nella mia infanzia a Parma in campagna e come nella poesia di mio padre.

Nel tuo film c’è una forte percezione della durata.

È bello che si senta la durata in quello che è il mio film più corto!

I paesaggi sono davvero bellissimi. Ma non c’è un solo momento in cui abusi di questa bellezza, come avresti potuto fare.

Sì, per esempio quando ho ripreso il Sahara, che era oggettivamente bellissimo, sentivo un po’ il ricatto del peso metafisico delle dune! Grazie a Dio la Toscana non ha alcun peso metafisico talmente è stata «saccheggiata» dai pittori senesi. La Toscana è la bellezza rubata nel corso dei secoli. Quando abbiamo iniziato a scrivere con Susan Minot partivamo da una domanda: che cosa rimane di una bellezza che è stata riprodotta sui muri dei chiostri, sulle tele e nelle sculture? La Toscana è ancora magnifica, ma è come un «paesaggio», un paesaggio dopo una battaglia estetica. È per questo che all’inizio volevo mostrare molti dei superbi dipinti autentici che esistono. Ma poco a poco ho preferito mostrare una sola cosa, una riproduzione di un dipinto, un dipinto del Maestro dell’Osservanza, che poi si rivede sulla porta della stanza, in un piano velocissimo. Anche lì è una ricerca di leggerezza. È buffo perché mi domandavo se la leggerezza fosse necessariamente superficiale. Come l’iniziazione di questa ragazza, che già all’inizio è per metà una «bellezza rubata», perché un voyeur la riprende con una videocamera. E all’inizio scopriamo la ragazza attraverso gli occhi e la videocamera del voyeur. Tu l’hai capito chi era il voyeur?

È il vicino da cui è affascinata?

È il vicino che è un corrispondente di guerra e che è stato l’amante di sua madre.

Si immagina che il vicino aprirà una porta sulla storia principale e invece non succede affatto. Sono molto inquietanti tutte queste porte che ci dai e che alla fine non si aprono su niente. È così che fai film diversi da come uno li potrebbe immaginare.

C’è anche il contributo di Susan Minot, la mia sceneggiatrice. Quando l’ho conosciuta mi sentivo vicinissimo a Renoir e lontanissimo dal tuo padre minimalista Robert Bresson, anche se l’adoro. Susan è una scrittrice minimalista e mi sono detto: posso almeno fare un tentativo nella sua direzione. Sono molti gli elementi della sua natura minimalista ad essere entrati nella mia sceneggiatura ed è da lì che sono partito. All’inizio, quando leggevo la sceneggiatura, mi dicevo che non succedeva niente. A me piace che ci siamo molti personaggi, degli ingorghi… Ma con Susan ho scoperto il fascino dell’economia. Bresson è l’economia e Renoir è l’abbondanza.

Esatto, in certi momenti ho pensato a Bresson. Per me è uno dei registi che filmano meglio le ragazze e il loro profondo mistero, secondo me anche tu hai questa capacità.

Come t’ho detto ieri, e la cosa ti ha divertito: «Madame Bovary, c’est moi!». Mi sono identificato con Lucy. E Liv Tyler mi ha aiutato molto nel senso che ha questa qualità rarissima di stare davanti alla macchina da presa senza avere bisogno di una scuola di recitazione.

Liv è un’attrice professionista?

Vorrebbe fare l’attrice, aveva già fatto un film prima di questo. È un’attrice come piacciono a me, come Stefania, in cui non si sente mai la fatica del lavoro.

È per questo che a un certo punto prendi in giro l’Actor’s Studio?

Sì. Perché comunque l’Actor’s Studio mi è sempre piaciuto. La sola cosa che ho dovuto fare con Marlon Brando è stata fargli togliergli la maschera strasberghiana, e lui è stato al gioco, ed è per questo che per vent’anni non mi ha più parlato. Dopo il film si è sentito completamente nudo, rivelato, e la cosa non gli piaceva. Ma adesso abbiamo ripreso a parlarci. È un uomo eccezionale.

Senti di avere rivelato qualcosa di questa ragazza?

No. Con lei abbiamo stimolato qualcosa che era appena nato, che fioriva in quel momento. Non c’è un passato da ritrovare. In lei c’è una sorta di «andante» che non si può spiegare. Ha un senso del cinema che non ho trovato in attori grandissimi, Bob De Niro o Depardieu. De Niro ha un qualcosa di straordinario, ma al contempo si percepisce un’enorme fatica, un enorme lavoro. Depardieu invece è del tutto naturale. Adesso è diventato più tecnico, ma quando ho lavorato con lui in Novecento era naturale. In Lucy questa cosa la vedi nel suo modo di sentire la macchina da presa, di flirtare con lei, di dimenticarla, di darle le spalle e poi lasciarsi ritrovare il viso. Tu che sei attrice lo sai. Lo conosci questo gioco della seduzione e contro-seduzione.

Per l’appunto, ieri vedendo il tuo film ho pensato che il cinema è fatto per i più giovani, che la bellezza di questa ragazza è la bellezza della giovinezza.

E che mi dici di Ordet di Dreyer? Non direi che la regola sia fare film sui giovani. Comunque… il cinema è soprattutto schiavo della realtà. Pasolini andava in questa direzione. Diceva: «Il cinema è la lingua della realtà, direttamente della realtà». Quindi il cinema dipende soprattutto da quello che c’è davanti alla macchina da presa. Quelli che sono dietro la macchina da presa faranno film più o meno riusciti se capiscono questa cosa: cercare di rendere il proprio ego il più invisibile possibile. Mio fratello quando ha visto il film m’ha detto: «Ah, che sollievo, è il tuo primo film in cui davvero non fai lo sforzo di stare sempre davanti la macchina da presa con le tue acrobazie». Per cui hai ragione quando dici che il cinema è fatto per i giovani. E direi che oggi lo è in modo particolare perché i giovani di oggi sono migliori di quelli di ieri. Anzi no, trovo che i giovani del ‘68 fossero straordinari, ma quelli di oggi rischiano di essere annientati e il cinema sarà lì, ad assistere all’annientamento dei giovani.

Il cinema è sempre al posto giusto?

Sì, altrimenti smette di esistere. Ma vedi, quando ho girato Prima della rivoluzione – era prima del ’68, anche se è solo nel ‘68 che è stato apprezzato – era una sorta di tentativo di riconciliazione tra i giovani e i vecchi, tra i figli e i padri. Nel mio film di oggi c’è ancora questo tema, perché è un po’ il Leitmotiv di tutti i miei film: perdere il padre, ritrovare il padre, uccidere il padre.

A che punto sei con i tuoi problemi di parricidio?

Credo di avere cercato di uccidere mio padre senza riuscirci tante di quelle volte che qui mostra un lato ancora inedito! Strategia del ragno e Il conformista li ho girati all’inizio della mia analisi freudiana, e in cui mi ero lasciato andare alla pulsione di «uccidere il padre». È stranissimo pensare oggi a Strategia del ragno, dove c’è un giovane uomo che va in questo paese misterioso, fantasmagorico, inventato, che si chiama Tara, per trovare l’assassino di suo padre. Trova molti potenziali assassini, ma non è mai convinto che abbiano ucciso il padre. Ma c’è stata una riconciliazione obbligatoria dopo essermi reso conto che era un Edipo al contrario. Dopo avere cercato di uccidere mio padre in tutti questi film, mi sono detto: attenzione, in questa ripetizione è lui che mi uccide.

Qui c’è una ragazza che fa finta di cercare di perdere una verginità diventata pesante per lei, perché è troppo grande per essere vergine. A un certo punto Alex (Jeremy Irons) dice: «Tua madre è morta, tu sei bloccata là e non riesci più a crescere» e lei risponde: «Ma no, non è così». Ma non dice cos’è successo. Lo scopriremo dopo.

E torniamo al padre. Quando la ragazza capisce chi è suo padre, è una scena bellissima, molto calma.

È molto importante lavorare sui non detti, l’assenza e la presenza, i silenzi vibranti. Era l’unico modo di fare questa scena senza melodramma. È uno dei miei film con meno melodramma.

Ed è lì che stupisci…

Te lo dico in senso ironico: sono una reincarnazione! Come se ogni volta morissi e rinascessi. A ogni film. È per questo che i miei film sono così diversi l’uno dall’altro.

Nella scrittura della storia c’è molto di Susan Minot, e molto di te?

Avevo l’immagine di questa ragazza cinese in Toscana di cui mi sono ricordato quindici anni dopo. Volevo raccontare la storia di una ragazza che viene da molto lontano, che non è francese, che non è inglese, una ragazza di un’altra cultura, che si ritroverà spaesata, e che dunque doveva essere americana. Mi sono chiesto con chi avrei potuto scrivere questa storia. Dovevo trovare una scrittrice americana. E a quel punto un’amica mi dice: «Perché non Susan Minot?». Mi sono reso conto che era una cinéphile diversa da noi: una cinéphile americana! Abbiamo iniziato a lavorare. Le ho raccontato la mia storia, ha fatto diverse versioni che abbiamo rielaborato insieme. Vent’anni fa scrivevo una o due versioni della sceneggiatura, qui abbiamo riscritto molte volte e ci siamo avvicinati sempre più. Scrivevamo fianco a fianco. Susan ha una scrittura molto minimalista. Tu non sei una scrittrice minimalista.

Torniamo al tuo film. Sei arrivato sul set con una sceneggiatura molto dettagliata?

Sì, dettagliatissima. Ma, come sempre, le cose sono cambiate durante le riprese. Davanti la macchina da presa i personaggi scritti volevano diventare corpi. Volevano dimenticare la loro materia letteraria. Susan ha lavorato al mio fianco per tutta la durata delle riprese.

L’imprevisto è avvenuto. A proposito, ti dispiace raccontare il tuo incontro con Jean Renoir? Che cosa ti ha detto?

No, che non mi dispiace. Cercavo gli attori per Novecento. All’inizio doveva essere il punto d’incontro tra Unione Sovietica e Stati Uniti, un compromesso storico che facesse incontrare i russi e gli americani.

Siamo lontani dalla modestia di Io ballo da sola!

Erano gli anni della mia megalomania! Purtroppo la pesantezza della burocrazia russa mi ha tagliato le gambe. Sono andato in America per cercare un giovane attore americano e ho trovato De Niro. Poi qualcuno mi ha detto che Renoir aveva visto Il conformista e voleva incontrarmi. Allora sono andato a Beverly Hills con Clare, mia moglie, e siamo entrati in un grande soggiorno con una palma. C’era Renoir seduto su una sedia con un plaid sulle gambe. La cosa emozionante era che accanto a lui c’era un piccolo busto di Jean a quattro anni, fatto dal padre Pierre-Auguste. Il sorriso di Jean bambino e anziano era lo stesso. Il busto non aveva capelli e Renoir era calvo e avevano negli occhi questo stesso sorriso infantile. Ci siamo messi a parlare. Aveva una straordinaria capacità di sintesi. Diceva tutte le cose che avevamo sentito dire da Jean-Luc Godard o da Truffaut, tutte le cose sul cinema di cui avevamo discusso credendo di averle non solo scoperte, ma inventate. Lui era da trenta o quarant’anni che le metteva in pratica, sempre col suo buon umore. E l’Ottocento ci è sembrato più completo del Novecento. Incredibile! Abbiamo parlato di tutto, del suono, del suono diretto, del movimento della macchina da presa.

All’improvviso ha detto: «Quando si gira, bisogna sempre lasciare una porta aperta, perché non si sa mai, qualcuno potrebbe entrare, senza che nessuno se l’aspetti, e il cinema è questo». Mi ricordo che quando ci siamo allontanati dalla sua sedia, dopo un’ora e mezza, ha detto: «Posso abbracciarvi?». Mi sono chinato su di lui e ho sentito lo stesso odore della testa calva di mio nonno. Con Clare siamo usciti e ci siamo guardati: piangevamo tutti e due. Avevo trovato qualcuno che amava davvero il cinema! Con Godard, Truffaut e gli altri che guardavo come fratelli minori, quell’amore per il cinema non l’avevo mai trovato. È una cosa che mi ha fatto riflettere. L’idea che avevamo negli anni Sessanta – forse per via della nostra «natura» politica – era che il piacere fosse un sentimento del tutto escluso. Eravamo talmente moralisti, puritani, da vietarci il piacere. Ma adoravamo il cinema di Renoir, nel quale c’era un’overdose di piacere. Noi tutti non ci concedevamo di dare piacere perché facevamo cinema d’espressione, non cinema di comunicazione come quello di Renoir. È per questo che a un certo punto della mia vita mi sono detto che volevo comunicare, nel senso di trasmettere, smetterla di godere da solo e comunicare il piacere agli altri.

Sei diventato il figlio naturale di Renoir.

Sarebbe bello… Sai, nel mio film c’era una scena di caccia, come nella Regola del gioco, che però alla fine ho tagliato. Si vedeva Lucy, nella prima parte del film, quando ci si domanda cosa succederà, di cosa parlerà il film… Era una scena con la ragazza e la bambina, Lucy e Daisy. Guardavano un bel lago e all’improvviso si sentivano delle urla e si vedeva passare un cinghiale inseguito da un’orda di cacciatori. Le due ragazze terrorizzate scappavano nel bosco, e si nascondevano sotto un ponte. A quel punto appariva Alex e si metteva a insultare il cacciatore. Tutta questa scena l’abbiamo tagliata.

La storia della ragazza e del cinghiale mi diverte, perché a diciott’anni ero andata a studiare per il mio diploma in filosofia con degli amici in una casa ai confini della foresta di Fontainebleau. Ero andata a fare un giro in motorino e c’era una battuta di caccia al cinghiale. A un certo punto, uscendo dalla foresta, in una grande discesa, un cinghiale mi ha tagliato la strada e si è schiantato contro la ruota anteriore. Ho ancora le cicatrici di quell’incidente. La cosa buffa è che questi amici dell’infanzia mi dicono ancora: «Dicci la verità, la storia del cinghiale non è vera, sei caduta da sola come una stupida».

Non ti hanno creduta? Sei una bugiarda?

Continuano a non credermi! L’unico a credermi è stato mio nonno François Mauriac, a cui l’avevo raccontato e che mi aveva detto: «Per una ragazza giovane il cinghiale è Cupido».

Nel film succedeva un po’ quello che è successo a te: il cinghiale passava accanto alle ragazze. Ma ho tagliato la scena perché riportava una certa pesantezza metaforica a scapito della leggerezza.

Hai fatto bene a toglierlo, perché nel film non ci sono metafore ed è questo a dargli la sua grazia mozartiana.

La grazia di cui parli, spero sia in tutto il film. Anche nella lunga sequenza della festa, dove c’è un po’ di melodramma. E dopo, quando sono tutti sovraeccitati. Lucy porta questo ragazzo, si fa vedere da tutti, ed è buffo, perché andrà a letto con il ragazzo che è completamente ubriaco e non potrà farci granché. Adoro la reazione di Alex, la sua gelosia, l’agitazione. Sembra che cerchi qualcosa. È una scena che amo molto, il modo in cui Jeremy Irons interpreta la gelosia o l’eccitazione. Ovviamente Lucy non conclude nulla. Tutti gli altri fanno l’amore tranne lei.

È buffissima questa sorta di infernale coito collettivo. Mi hanno incuriosita i pezzetti di carta che Lucy distribuisce. Da dove arriva quest’idea così bella?

Da mio padre. Quando aveva dieci anni, e andava in collegio a Parma, mio padre scriveva poesie e le faceva cadere nella stanza di un professore facendo finta che le avesse trasportate il vento. In parte è un ricordo di questa cosa, e poi è anche perché Lucy non è sicura di sé. La prima poesia la brucia, la seconda la lascia sulla panca, la terza la mette dentro un libro e mette il libro sotto il cuscino di Jeremy, come un esorcismo magico per salvarlo dal dolore.

Ho letto in un’intervista che quando usavi dei ricordi personali, il cinema poi li bruciava.

Sì, in questo senso il cinema è come un’epurazione. Lo scopo è liberarsi, non essere appesantiti da tutti i ricordi. La difficoltà sta nel dimenticare, non nel ricordare.

A proposito della memoria del cinema, hai un dialogo con i registi della nuova generazione?

Vorrei che fosse maggiore… Quentin Tarantino, per esempio. Poco tempo fa ho cenato con lui e abbiamo parlato di Jean-Luc Godard, il suo modello. Gli dicevo: «Ok, hai visto questo film e quest’altro, ma non puoi immaginare come fosse vedere Bande à part il giorno dell’uscita, vedere quel ballo con Anna Karina e Claude Brasseur. Quel film appena sfornato era l’apice di quello che era successo negli ultimi mesi! Jean-Luc faceva due o tre film l’anno e potevamo vederli nel contesto in cui erano stati girati. Tu invece li guardi come fossero vecchi film». Glielo spiegavo per farlo un po’ ingelosire, ma anche per dargli qualcosa: era incredibile quell’epoca in cui tutto si mescolava, il cinema e quello che avevamo appena letto di Roland Barthes e su Elle. Perché ci aiutava a capire l’epoca in cui vivevamo. È una delle cose più straordinarie di quel periodo, no?

Si direbbe che tu ti sia sbarazzato di parecchie cose, che il problema non sia più utilizzare il tuo materiale privato e i tuoi ricordi, e che ti sia lasciato tutto ciò alle spalle insieme a imperatori e filosofi. Dove andrai adesso?

Dove vado? Questo film segna più un momento di partenza che di arrivo. È per questo che mi attrae l’idea di fare un film sul ’68. Non esattamente sugli eventi storici in sé, ma sul ’68 confrontato all’oggi. M’interessa solo in questo senso. Altrimenti significherebbe ricominciare «lo stesso ballo». È un desiderio nato in questo momento. Sento arrivare un’ispirazione che avevo paura di avere perduto e che avevo anche dimenticato… Sai cos’altro dicevo a Tarantino?. «Vedi, mio caro Quentin, adesso Godard è diventato una specie di una strana specie di minerale – si direbbe un diamante – che fluttua nell’aria come un’immagine dimenticata di 2001: Odissea nello spazio, e che brillando di luce propria non ha bisogno di assorbire quella del sole e dunque quella del mondo. Dà, ma non prende niente». Bello, ma anche terribile. Tu che ne pensi?

[in La Nouvelle Revue Française, n. 520, Parigi, maggio 1996; poi pubblicata in italiano in Bernardo Bertolucci. Cinema la prima volta, traduzione e cura di Tiziana Lo Porto, Minimum fax, 2016]

SUL SET Di IO BALLO DA SOLA

Foto di Filippo Casaccia, Villa Bianchi-Bandinelli, Toscana, 1995.